工具/软件:

您好、

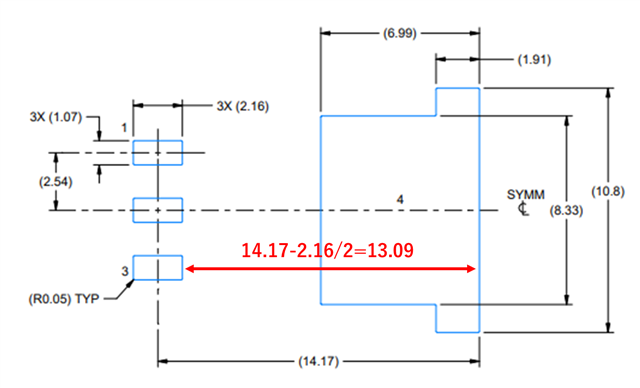

我对 TO-263 封装的陆地距离有疑问。 请告诉我下面数据表中红线的建议距离。

数据表指出引脚与焊盘之间的距离为 13.09mm。 然而、在实际 IC 中、该距离约为 12mm。 因此、在安装过程中不会形成焊料的后圆角。

此致、

Nishie

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

工具/软件:

您好、

我对 TO-263 封装的陆地距离有疑问。 请告诉我下面数据表中红线的建议距离。

数据表指出引脚与焊盘之间的距离为 13.09mm。 然而、在实际 IC 中、该距离约为 12mm。 因此、在安装过程中不会形成焊料的后圆角。

此致、

Nishie

尊敬的 Nishie:

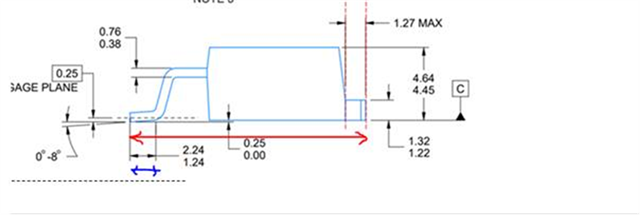

感谢您的提问! 此处的问题是 引线的底部允许 1mm 的变化。 基准的大小已调整为适应最大允许长度。

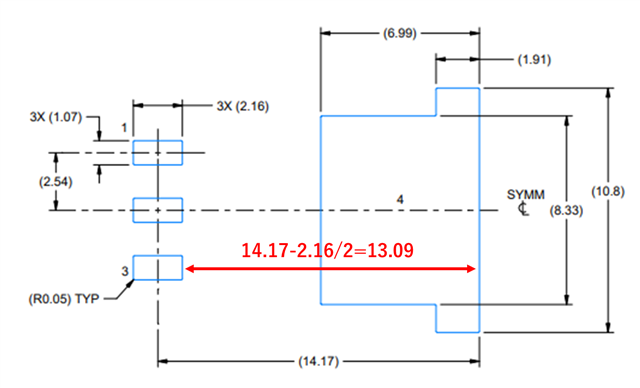

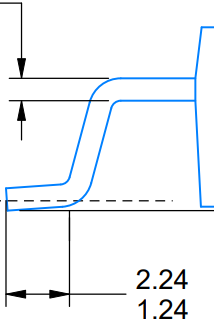

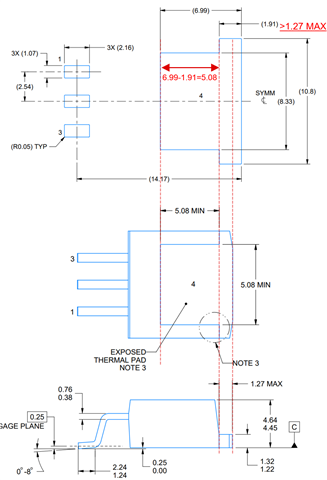

您能告诉我您专门在 IC 上测量之间的距离的点吗? 如何将 IC 与焊盘对齐? 您计算的 13.09mm 数字是我通常会推荐的数字 。 请注意、不能保证 PCB 焊盘的右端与 IC 的边缘对齐。 我排列了下面的图像来说明这一点:

我期望引线焊盘右边缘到 PCB 散热焊盘右边缘之间的距离小于引线弯管与 IC 散热焊盘远边缘之间的实际距离。

此致、

Gregory Thompson

尊敬的 Gregory-San:

感谢您的支持。

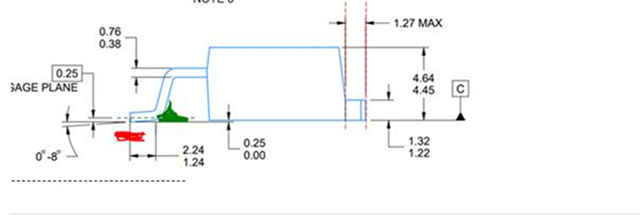

■关于 IC 测量点

我测量了下图中的红线和蓝线。 红线为 14.2mm、蓝线为 2mm。

因此、焊盘相对于 IC 的位置是下图中红线的位置。 理想情况下、我们认为形成了一个像绿线这样的圆角、但实际上、情况如照片所示。 因此、我们认为图案布局的长度与 IC 的长度不匹配。

■关于焊盘和 IC 的位置

我将焊盘的左边沿(引线侧)和右边沿(封装侧)与 IC 对齐。 但是、无论哪种情况、条件都如上图所示。

此致、

Nishie

尊敬的 Nishie-san:

在布局示例和焊接示例中、引线的边缘似乎都在焊盘中间。 我相信这是它的源泉。 焊盘的布局经过设计、使受控尺寸内的所有零件都可以有接触、但不一定会形成圆角。

将引线的边缘与引线焊盘的远边缘对齐、或将引线焊盘的 1.16mm 延伸到主体、将确保引线底部的拐点靠近/超过焊盘(这就是阻止圆角形成的原因)。

此致、

Gregory Thompson

尊敬的 Gregory-San:

焊盘的布局设计使受控尺寸内的所有零件都可以有接触、而不必形成圆角。

->请允许我确认您的回答意图。 了解后圆角并非总是设计为在 IC 引线上形成、即使没有形成后圆角、接合强度也没有问题、这是否正确?

将导联的边缘对准导联垫的远端边缘或将导联垫的 1.16mm 延伸到主体、将确保导联底部的拐点靠近/超过导联垫(这是阻止圆角形成的原因)。 [/报价]->我将导联的末端与导联垫的远端对齐、但由于回流焊的自动对齐、导联返回到固定位置。 我想我可以通过大幅减少焊料量来减轻自对齐的影响、但是否建议这样做?

此致、

Nishie

尊敬的 Nishie-san:

正确、建议的布局不能保证形成后圆角。 可以在没有形成后圆角的情况下建立可靠的连接。 散热焊盘几乎负责所有结构连接、因此引线上的圆角并不重要、因为它们的作用不大。 接合强度仍应足够、但不带后圆角。 在任一种情况下都存在良好的电气连接。

我不建议减少散热焊盘上的焊料量、因为这会控制热性能和结构强度。 最好让引线上的后圆角保持不变。 我不认为向内扩展引线焊盘会显著影响自对齐、因此如果仍需要反向圆角、这可能是理想的解决方案。

此致、

Gregory Thompson